MI NIÑA, NIÑA MÍA

CRÓNICAS DEL Teatro Español

Autoras: AMARANTA OSORIO e ITZIAR PASCUAL

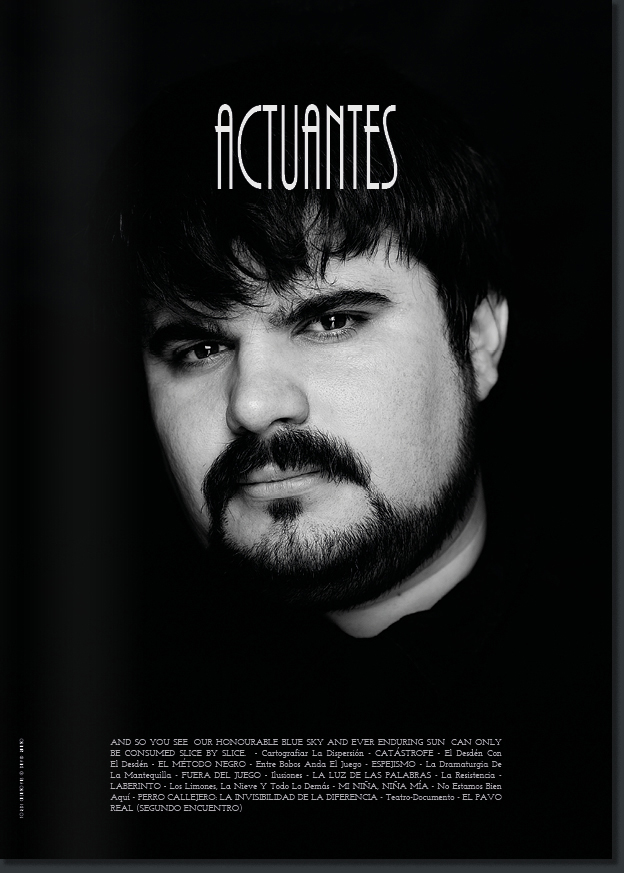

foto: © Sergio Parra

Por MJ CORTÉS ROBLES

Podría haber sido entomóloga, dado mi interés prematuro por los insectos y sus formas de vida. De niña me distraía en lo diminuto, lo subterráneo y lo profundo, en lo que permanecía oculto, o bajo la presión de la tierra y el agua. Lorca decía que hay huecos en los muros donde las antenas de los insectos se oxidan. Y nadie lo sabe, nadie acude en su auxilio, nadie guarda una emoción, unas imágenes o unas palabras, sobre ese hecho, en la memoria. Para eso están los poetas, las poetisas, para arrojar sobre ciertos asuntos puñados de luciérnagas.

Alquimistas de lo oscuro, seres mágicos nacidos para alumbrarse e iluminar, generadoras de luz en un tanto por ciento altísimo de la energía que emplean al entrar en contacto con la vida, coreógrafas y bailarinas de sincronías luminosas. Sus defensas le saben a rayos a los que pretenden devorarlas, deglutirlas, tragarlas. Y así se libran. Aunque podrían arrancarles las alas, pisotearlas, acabar con ellas de otro modo, gasearlas.

Exterminar a las luciérnagas se me antoja terrible, y mucho más me conmocionan los pasos intermedios, las dudas sobre el martirio, las pruebas erróneas, lo perverso alargándose hasta el hallazgo de aquello que sí funciona. ¡Qué difícil ir en contra de un ser de luz, apagar una vida, millones de vidas! Imaginar el horror, ¡qué dificultad intrínseca a lo humano y con qué metódica paciencia somos capaces, sin embargo, de ejecutarlo, fríos, como hipnotizados por una guadaña pendular que no hiciese otra cosa que hacer sangrar nuestras ideas más fructíferas, las que nacen más de acuerdo con la vida! La banalidad del mal. ¿Cómo es posible?

La noche crepitando de grillos y temblando de luces vivas. El murmullo lejano de las ciudades iluminadas allá abajo, observadas desde un vuelo o una cima. Más vale acercarse, chocar contra lo minúsculo, despegarlo de una suela con suma delicadeza, desenterrarlo.

Amaranta e Itziar, han hecho acopio de herramientas y se han puesto a la tarea, han desamordazado palabras, vertido imágenes, recuperado melodías… Han escavado hondo en estratos de la historia, han rebuscado a conciencia entre los sucesos de la época del nacismo…. Y han encontrado… Luciérnagas.

Son dramaturgas, aunque también luciérnagas -es justo que se reconozcan en las mujeres de las que nos hablan, con las que nos hablan, con las que nos cuentan…-, sobre todo en esta obra, en la que han optado por la sutileza y la poesía. ¿Cómo mencionar el horror, cómo describirlo; con qué, si hasta los silencios se resquebrajan golpeados por el eco de los gritos? ¿Qué hacer, seguir viviendo, volver la cabeza y mirar hacia otro lado, mecernos como tentetiesos y susurrarnos «ya pasó» hasta invocar al olvido? ¿Y si arrojamos luciérnagas?

El tono de Mi niña, niña mía, del propio texto, de la puesta en escena, de la escenografía, de la video-escena, me traía reminiscencias de una película entrañable: La vida es bella. En este sentido, Goizalde Núñez me traía a la memoria a Roberto Benigni, con su modo de afrontar las inclemencias de los acontecimientos y de enfrentarse a ellas, con sentido práctico y cierta alegría de ser, ocupándose antes que preocupándose. Así reaccionan algunas personas cuando las cosas se ponen feas; y cuanto peor se ponen, supongo, más activas y valientes, para vencer el miedo, para soportar el dolor, para sobrevivir. No cabe otra. Lo verdaderamente asombroso, sin embargo, es esa luz, ese amor a la vida pese a todo, esa nostalgia que ayuda a construir otros tiempos venideros, alejados para siempre de la tortura y del abandono. Porque es abandono de una misma el hecho de ser privada de todo, hasta de la dignidad con la que se supone nace en el seno de una sociedad una mujer, un ser humano. Por eso lucha el personaje que encarna Goizalde, para resistir con luz y, así, salvar la vida. No hay salvación si resiste el cuerpo y el alma queda muerta en su interior. Donde no queda amor, lo inventa. Se entrega la luz a alumbrar, a dar calor, si no le queda perspectiva. La actriz judía decide ocupar el tiempo que le han arrebatado ocupándose de los niños encerrados con ella -y con muchas más- en el campo de concentración de Terezin. Algunos han nacido allí, quizá la mayoría, están hambrientos y enfermos. Hacer teatro se convierte para ellos en medicina, si no para el cuerpo, para el alma, igualmente vacía. Diminutos corazoncitos encerrados entre las vidrieras de un contenedor, bajo los focos que deslumbran o que queman. Como los insectos de los que se ocupa esa otra mujer, Ángela Cremonte, su niña perdida, la de la obra, interpretada por ella. Ella no conoce su origen, no sabe nada de aquel holocausto al que sobrevive, y este ignorar su identidad, por intuición, la atormenta. Ha cumplido su papel, alumbrando desde su lado como una linterna. Primero, direccionando su luz hacia su entraña, su miedo, su desamparo…. Más tarde, a la primera señal con significado, no duda en reconocerla, en reconocerse en ella, en ir en busca del cobijo de la memoria certera, la que permanece en pie, que aún vive y tiene brazos con los que abarcarla toda. -Me explico rimando, casi… Estoy borracha de luciérnagas…-

El texto dicho por Ángela resultaba cerrado, críptico, apartado, hermoso en su misterio. El texto en boca de Goizalde era un relato concreto, la voz de la antepasada rescatada de la tumba sin haber llegado a ella. Feliz circunstancia esta, milagro que celebran juntas con una alegre danza preñada de raíces de la cultura judía. Antes, pasar la negación y el duelo. Pero ese del baile, sin duda resultó un hermoso momento teatral dirigido -como el resto del montaje- por Natalia Menéndez.

Para momentos hermosos, las reflexiones de Ángela con los insectos cultivados como recursos al límite de agotarse, en su laboratorio; el modo en cómo interaccionaba con la video-imagen proyectada, la soledad luminosa que nos hería dulcemente desde su refugio vacío de recuerdos.

Para momentos hermosos, el inicio de la función, Goizalde envuelta en la tormenta de nieve, prodigios de la técnica simples -quizá- pero eficaces.

En contraste, el mal era una voz estridente, una presencia invisible que forzaba cuerpos concretos, un silencio recurrente que estremecía a las luciérnagas.

Después de ensayar la luz, alguna estrella se apaga, otras se desvían, se pierde el rastro de su órbita en la inmensidad de lo oscuro… Pero el amor que se proyecta como un camino luminoso puede alumbrar encuentros inesperados. Así fue. Así sea.