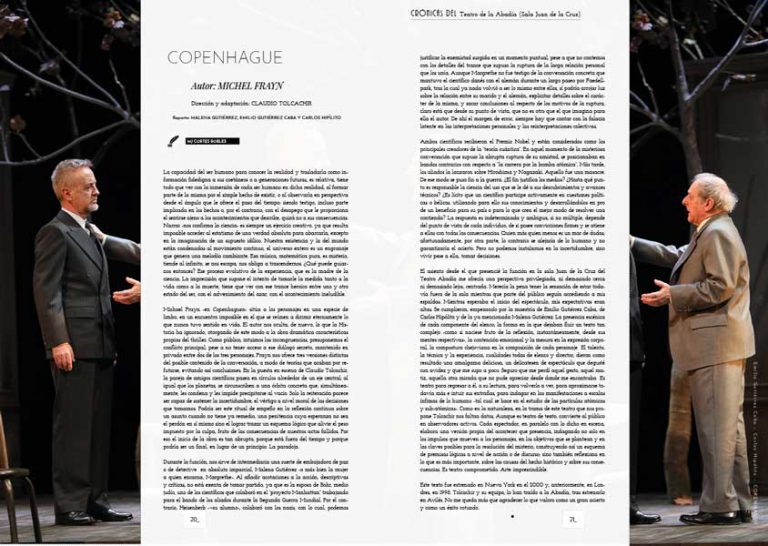

COPENHAGUE

COPENHAGUE

Autor: MICHEL FRAYN

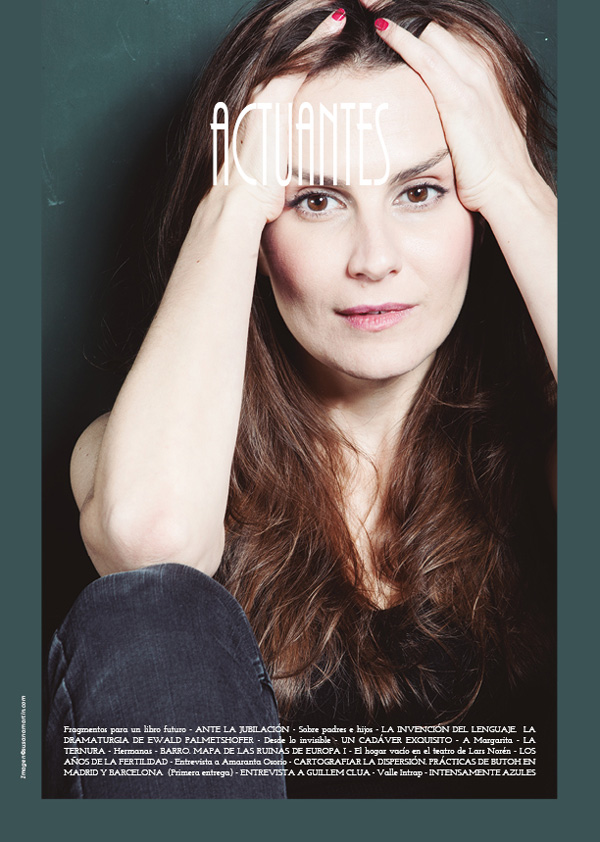

Dirección y adaptación: CLAUDIO TOLCACHIR

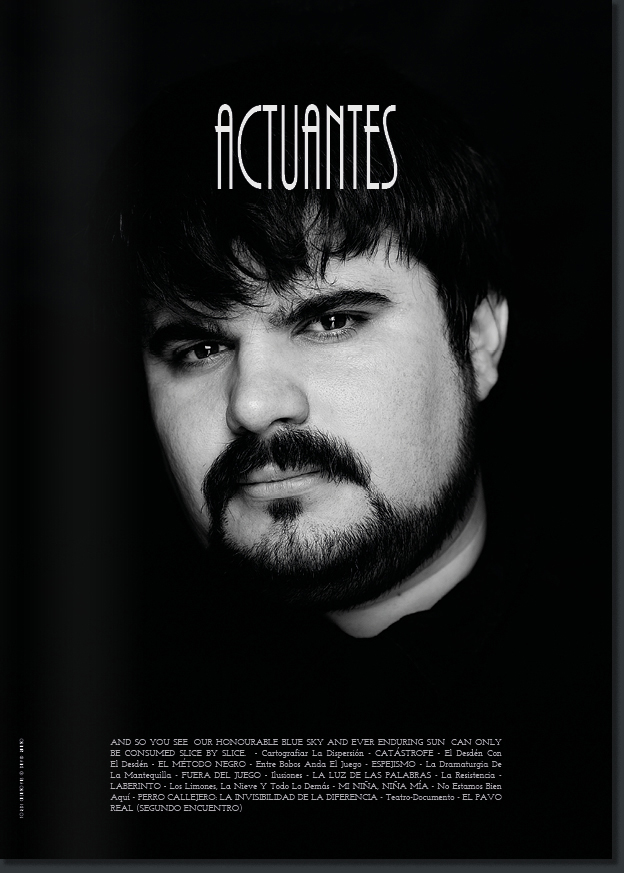

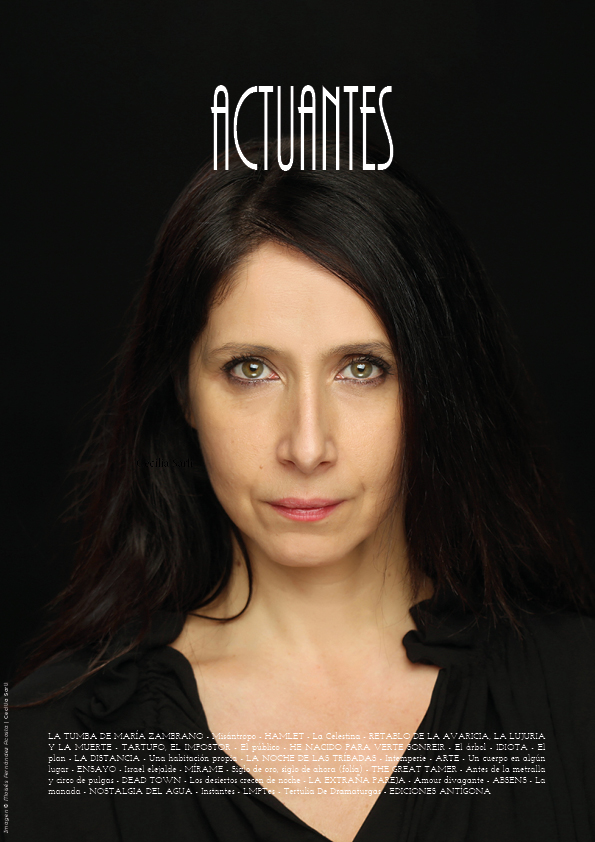

Reparto: MALENA GUTIÉRREZ, EMILIO GUTIÉRREZ CABA Y CARLOS HIPÍLITO

CRÓNICA DE Teatro de la Abadía (Sala Juan de la Cruz)

La capacidad del ser humano para conocer la realidad y trasladarla como información fidedigna a sus coetáneos o a generaciones futuras, es relativa, tiene todo que ver con la inmersión de cada ser humano en dicha realidad, al formar parte de la misma por el simple hecho de existir, o al observarla en perspectiva desde el ángulo que le ofrece el paso del tiempo; siendo testigo, incluso parte implicada en los hechos o, por el contrario, con el desapego que le proporciona el sentirse ajeno a los acontecimientos que describe, quizá no a sus consecuencias. Narrar -nos confirma la ciencia- es siempre un ejercicio creativo, ya que resulta imposible acceder al estatismo de una verdad absoluta para abarcarla, excepto en la imaginación de un supuesto idílico. Nuestra existencia y la del mundo están condenadas al movimiento continuo, el universo entero es un engranaje que genera una melodía cambiante. Esa música, matemática pura, es misterio, tiende al infinito, se nos escapa, nos obliga a trascendernos. ¿Qué puede guiarnos entonces? Ese proceso evolutivo de la experiencia, que es la madre de la ciencia. La imprecisión que supone el intento de tomarle la medida tanto a la vida como a la muerte, tiene que ver con ese trance heroico entre uno y otro estado del ser, con el advenimiento del azar, con el acontecimiento ineludible.

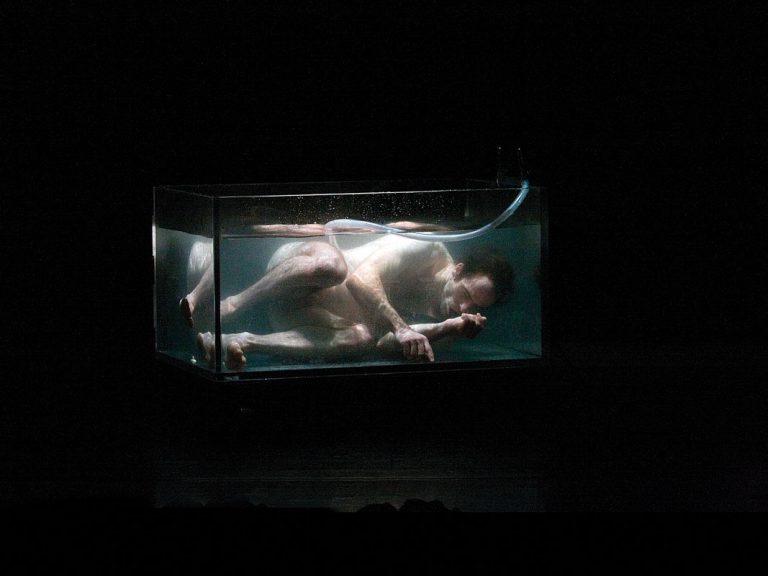

Michael Frayn -en Copenhaguen– sitúa a los personajes en una especie de limbo, en un encuentro imposible en el que se reúnen a dirimir eternamente lo que nunca tuvo sentido en vida. El autor nos oculta, de nuevo, lo que la Historia ha ignorado, otorgando de este modo a la obra dramática características propias del thriller. Como público, intuimos las incongruencias, presuponemos el conflicto principal, pese a no tener acceso a ese diálogo secreto, mantenido en privado entre dos de los tres personajes. Frayn nos ofrece tres versiones distintas del posible contenido de la conversación, a modo de teorías que acaban por refutarse, evitando así conclusiones. En la puesta en escena de Claudio Tolcachir, la pareja de amigos científicos pasea en círculos alrededor de un eje central; al igual que los planetas, se circunscriben a una órbita concreta que, simultáneamente, les condena y les impide precipitarse al vacío. Solo la reiteración parece ser capaz de sostener la incertidumbre, el vértigo a nivel moral de las decisiones que tomamos. Podría ser este ritual de empeño en la reflexión continua sobre un asunto cuando no tiene ya remedio, una penitencia cuya esperanza no sea el perdón en sí mismo sino el lograr trazar un esquema lógico que alivie el peso impuesto por la culpa, fruto de las consecuencias de nuestros actos fallidos. Por eso el inicio de la obra es tan abrupto, porque está fuera del tiempo y porque podría ser un final, en lugar de un principio. La paradoja.

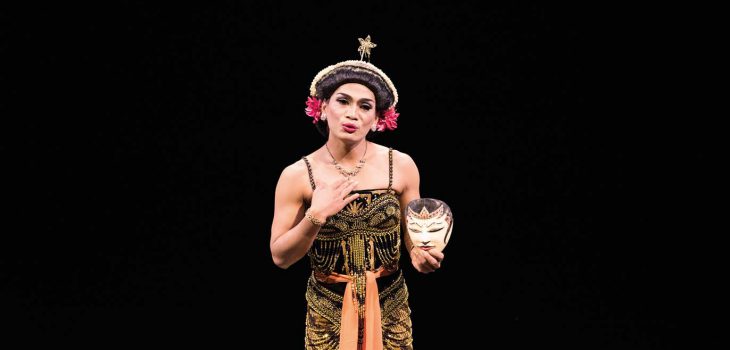

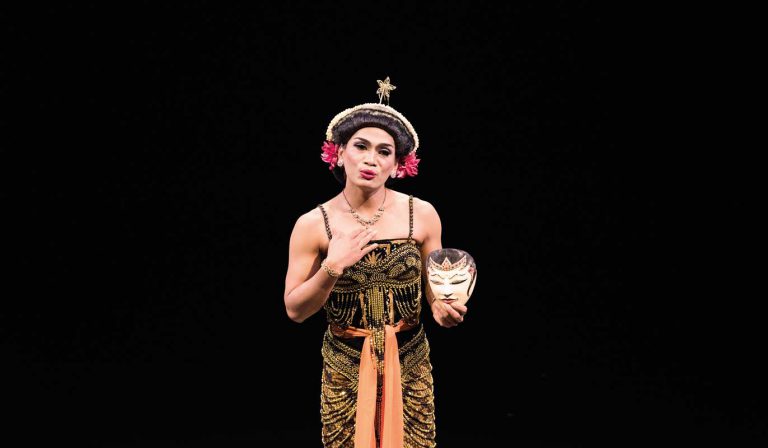

Durante la función, nos sirve de intermediaria una suerte de embajadora de paz o de detective en absoluto imparcial, Malena Gutiérrez -o más bien la mujer a quien encarna, Margrethe-. Al añadir acotaciones a la acción, descriptivas y críticas, no está exenta de tomar partido, ya que es la esposa de Bohr, medio judío, uno de los científicos que colaboró en el “proyecto Manhattan” trabajando para el bando de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, Heisenberb -su alumno-, colaboró con los nazis, con lo cual, podemos justificar la enemistad surgida en un momento puntual, pese a que no contemos con los detalles del trance que supuso la ruptura de la larga relación personal que los unía. Aunque Margrethe no fue testigo de la conversación concreta que mantuvo el científico danés con el alemán durante un largo paseo por Faedellpark, tras la cual ya nada volvió a ser lo mismo entre ellos, sí podría arrojar luz sobre la relación entre su marido y el alemán, explicitar detalles sobre el carácter de la misma, y sacar conclusiones al respecto de los motivos de la ruptura, claro está que desde su punto de vista, que no es otro que el que imagina para ella el autor. De ahí el margen de error, siempre hay que contar con la falacia latente en las interpretaciones personales y las reinterpretaciones colectivas.

Ambos científicos recibieron el Premio Nobel y están considerados como los principales creadores de la “teoría cuántica”. En aquel momento de la misteriosa conversación que supuso la abrupta ruptura de su amistad, se posicionaban en bandos contrarios con respecto a “la carrera por la bomba atómica”. Más tarde, los aliados la lanzaron sobre Hiroshima y Nagazaki. Aquello fue una masacre. De ese modo se puso fin a la guerra. ¿El fin justifica los medios? ¿Hasta qué punto es responsable la ciencia del uso que se le dé a sus descubrimientos y avances técnicos? ¿Es lícito que un científico participe activamente en cuestiones políticas o bélicas, utilizando para ello sus conocimientos y desarrollándolos en pro de un beneficio para su país o para lo que crea el mejor modo de resolver una contienda? La respuesta es indeterminada y ambigua, si no múltiple, depende del punto de vista de cada individuo, de si posee convicciones firmes y se atiene a ellas con todas las consecuencias. Quien más quien menos es un mar de dudas; afortunadamente, por otra parte, lo contrario se alejaría de lo humano y no garantizaría el acierto. Pero no podemos instalarnos en la incertidumbre, sino vivir pese a ella, tomar decisiones.

El asiento desde el que presencié la función en la sala Juan de la Cruz del Teatro Abadía me ofrecía una perspectiva privilegiada, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, centrada. Merecía la pena tener la sensación de estar todavía fuera de la sala mientras que parte del público seguía accediendo a mis espaldas. Mientras esperaba el inicio del espectáculo, mis expectativas eran altas. Se cumplieron, empezando por la maestría de Emilio Gutiérrez Caba, de Carlos Hipólito y de la ya mencionada Malena Gutiérrez. La presencia escénica de cada componente del elenco, la forma en la que dejaban fluir un texto tan complejo -como si naciese fruto de la reflexión, instantáneamente, desde sus mentes respectivas-, la contención emocional y la mesura en la expresión corporal, la compostura chejoviana en la composición de cada personaje… El talento, la técnica y la experiencia, cualidades todas de elenco y director, dieron como resultado una amalgama deliciosa, un delicatesen de espectáculo que degusté con avidez y que me supo a poco. Seguro que me perdí aquel gesto, aquel matiz, aquella otra mirada que no pude apreciar desde donde me encontraba… Es teatro para regresar a él, a su lectura, para volverlo a ver, para aproximarse todavía más e intuir sus entrañas, para indagar en las manifestaciones a escalas ínfimas de lo humano -tal cual se hace en el estudio de las partículas atómicas y sub-atómicas-. Como en la naturaleza, en la trama de este teatro que nos propone Tolcachir nos faltan datos. Aunque es teatro de texto, activa al público. Cada espectador, en paralelo con lo dicho en escena, elabora una versión propia del acontecer que presencia, indagando no solo en los impulsos que mueven a los personajes, en los objetivos que se plantean y en las claves posibles para la resolución del misterio -construyendo así un esquema de premisas lógicas a nivel de acción o de discurso-, sino también reflexionando sobre lo que es más importante, sobre las causas del hecho histórico y sobre sus consecuencias. Es teatro comprometido. Arte imprescindible.

Este texto fue estrenado en Nueva York en el 2000 y, anteriormente, en Londres, en 1998. Tolcachir y su equipo, lo han traído a la Abadía, tras estrenarlo en Avilés. No me queda más que agradecer lo que valoro como un gran acierto y como un éxito rotundo