Guirigai, buen amor y mejor teatro

Crónica

Guirigai, buen amor y mejor teatro

Teatro Guirigai ha cumplido los 40. Quienes nos dedicamos a la cultura sabemos qué significa esto: cuatro décadas de experiencia ininterrumpida te dan estilo, calidad y genio. Y en el caso que nos atañe, gente de teatro, nos brindan la oportunidad de deleitarnos con la versión dramática de Libro de Buen Amor

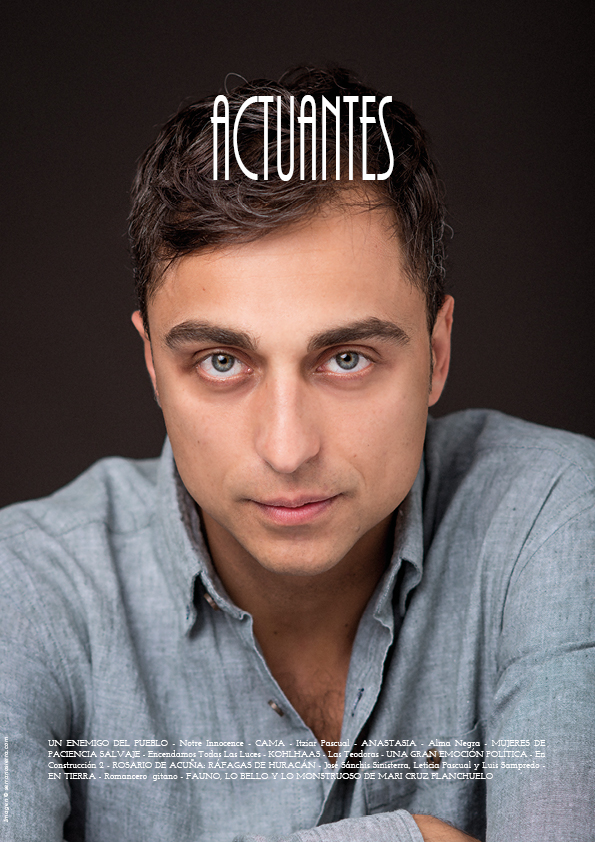

Los versos del Arcipreste de Hita me han acompañado siempre, forman parte de mi estructura mental, han contribuido a configurar mi visión del mundo y han ayudado a entender esa amalgama que es la cultura ibérica; pero, sobre todo, han perfilado mi personalidad artística”, explica el dramaturgo, director y actor Agustín Iglesias, quien fundó en aquel Madrid de 1979 la compañía Teatro Guirigai. Desde entonces ha llovido y ante todo florecido: concretamente, Guirigai ha producido 56 espectáculos; 56 obras diferentes con un sello distintivo: el de la contemporaneidad.

De hecho, este Libro de Buen Amor descubre y valora la obra del mester de clerecía del siglo XIV en contemporaneidad con la trayectoria de la propia compañía. En cierto modo, y de qué manera, el teatro de calle está presente en el espectáculo a través de una ‘Comparsa del Arcipreste’ que entra en acción haciendo bullicio, y que continúa su guirigay interactuando con el público para terminar rogando un “Pater Noster por esta compañía”. Porque también ahora, como en aquel inolvidable Viaje a Eldorado de 1986, Teatro Guirigai pretende reencontrar el sentido a lo irrespetuoso, fundamentalmente cuando de la Iglesia católica se trate.

Mientras se degusta, este Libro de Buen Amor produce una interrogante constante al público no experto en Juan Ruiz: ¿cuánto de fiel tiene el texto teatral con respecto al original? Es complicado imaginar que allá por 1330 un hombre concluyera a los personajes femeninos como mujeres sabias, chistosas, poderosas, estoicas a la vez que ardientes. Agustín Iglesias así lo concibe gracias también al espléndido trabajo de las actrices Magda García-Arenal, Asunción Sanz y Mercedes Lur, quienes se desdoblan en personajes diversos que adquieren voz propia, pero protegen, persistentemente, la voz de todas las mujeres: las de las lavanderas, prostitutas, serranas, venus, trotaconventos… Escenas de sexo homosexual, de tórridas decisiones estimuladas por ellas, acciones en las que “no es no”, etc., nos sitúan en la lucha feminista actual y nos retrotraen a aquellos espectáculos de Guirigai de los ochenta, como La viuda valenciana (1980) y Una mujer sola (1981).

En este mismo sentido, el ‘Arcipreste de Hita’, interpretado por Raúl Rodríguez, no deja aquí el poso del personaje misógino tan referenciado en la bibliografía sobre Libro de Buen Amor, sino que advertimos a un protagonista jovial y juguetón que crece y aprende del contexto femenino que le rodea. Por su parte, Jesús Peñas y su sugerente ‘Don Melón’ nos devuelven a otra constante del teatro de Guirigai: la lucha de clases. En resumen lo digo, entiéndelo mejor:| el dinero es del mundo el gran agitador| hace señor al siervo y siervo hace al señor;| toda cosa del siglo se hace por su amor.

La Comparsa del Arcipreste es elenco habitual de la compañía, como lo son el responsable de la sorpresiva escenografía, Marcelino Santiago ‘Kukas’ -quien casual o causalmente también cumple cuarenta años en la escena teatral nacional-, y de la música original, Fernando Ortiz -creador de las bandas sonoras de La Celestina, Camino del Paraíso, El Deleitoso y otras Delicias y Soldadesca-. El vestuario, hermoso y llamativo, es obra de la extremeña Isabel Santos.

Todos los elementos escénicos forman una armoniosa amalgama que encadena con el ritmo del espectáculo: una obra de noventa minutos y dieciséis escenas; una dramaturgia fiel a la estructura del Libro desde una mirada del siglo XXI; una comedia para celebrar la vida y una admirable trayectoria de buen amor y mejor teatro.