Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte

Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte

Valle Inclán

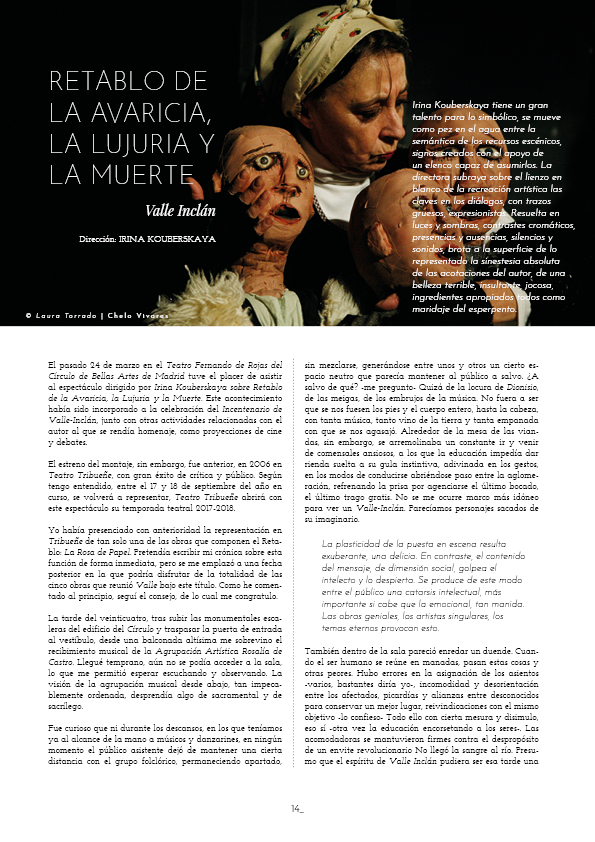

Dirección: Irina Kouberskaya

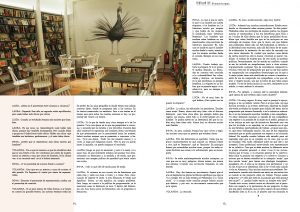

El pasado 24 de marzo en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid tuve el placer de asistir al espectáculo dirigido por Irina Kouberskaya sobre Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte. Este acontecimiento había sido incorporado a la celebración del Incentenario de Valle-Inclán, junto con otras actividades relacionadas con el autor al que se rendía homenaje, como proyecciones de cine y debates.

El estreno del montaje, sin embargo, fue anterior, en 2006 en Teatro Tribueñe, con gran éxito de crítica y público. Según tengo entendido, entre el 17 y 18 de septiembre del año en curso, se volverá a representar, Teatro Tribueñe abrirá con este espectáculo su temporada teatral 2017-2018.

Yo había presenciado con anterioridad la representación en Tribueñe de tan solo una de las obras que componen el Retablo: La Rosa de Papel. Pretendía escribir mi crónica sobre esta función de forma inmediata, pero se me emplazó a una fecha posterior en la que podría disfrutar de la totalidad de las cinco obras que reunió Valle bajo este título. Como he comentado al principio, seguí el consejo, de lo cual me congratulo.

La tarde del veinticuatro, tras subir las monumentales escaleras del edificio del Círculo y traspasar la puerta de entrada al vestíbulo, desde una balconada altísima me sobrevino el recibimiento musical de la Agrupación Artística Rosalía de Castro. Llegué temprano, aún no se podía acceder a la sala, lo que me permitió esperar escuchando y observando. La visión de la agrupación musical desde abajo, tan impecablemente ordenada, desprendía algo de sacramental y de sacrílego.

Fue curioso que ni durante los descansos, en los que teníamos ya al alcance de la mano a músicos y danzarines, en ningún momento el público asistente dejó de mantener una cierta distancia con el grupo folclórico, permaneciendo apartado, sin mezclarse, generándose entre unos y otros un cierto espacio neutro que parecía mantener al público a salvo. ¿A salvo de qué? -me pregunto- Quizá de la locura de Dionisio, de las meigas, de los embrujos de la música. No fuera a ser que se nos fuesen los pies y el cuerpo entero, hasta la cabeza, con tanta música, tanto vino de la tierra y tanta empanada con que se nos agasajó. Alrededor de la mesa de las viandas, sin embargo, se arremolinaba un constante ir y venir de comensales ansiosos, a los que la educación impedía dar rienda suelta a su gula instintiva, adivinada en los gestos, en los modos de conducirse abriéndose paso entre la aglomeración, refrenando la prisa por agenciarse el último bocado, el último trago gratis. No se me ocurre marco más idóneo para ver un Valle-Inclán. Parecíamos personajes sacados de su imaginario.

También dentro de la sala pareció enredar un duende. Cuando el ser humano se reúne en manadas, pasan estas cosas y otras peores. Hubo errores en la asignación de los asientos -varios, bastantes diría yo-, incomodidad y desorientación entre los afectados, picardías y alianzas entre desconocidos para conservar un mejor lugar, reivindicaciones con el mismo objetivo -lo confieso- Todo ello con cierta mesura y disimulo, eso sí -otra vez la educación encorsetando a los seres-. Las acomodadoras se mantuvieron firmes contra el despropósito de un envite revolucionario No llegó la sangre al río. Presumo que el espíritu de Valle Inclán pudiera ser esa tarde una presencia más y hacer de las suyas, invisible y desencajado de risa tras sus barbas blancas. En este caldo de cultivo se desarrolló la representación. Así que, cuando Jesús Chozas y Antorrín Heredia se arrancaron por cante jondo, prendiendo de sus voces el texto de Sacrilegio, el público permaneció impertérrito. Cualquier cosa podía suceder, máxime cuando muchos de los allí congregados eran fervientes admiradores de Valle y/o de Irina -me incluyo-. De nuevo se apostaba por la herramienta de la música para la comunicación, pese a que en las acotaciones de esta obra en concreto el autor no la considerase. Se inició así el espectáculo, con este breve esbozo de uno de los Autos del Retablo, optando por la foto fija de los bandoleros como fondo de escena. Estos primeros trazos me trajeron reminiscencias de Goya, de Los Fusilamientos del Dos de Mayo, de los Disparates. Primaba el contraste entre la confesión esperpéntica del Sordo y la espera de su muerte anunciada, latente en la quietud y la seriedad sombría de las familias de bandoleros, testigos mudos, fríos. El público fue el catalizador, el alquimista de la risa, como si se tratase de un eco de lo ya vivido por los que se mantenían en escena silenciosos.

Se iniciaba, por tanto, el conjunto de representaciones desordenando la composición del Retablo, ya que este Auto suele ser el colofón, así lo ordenó Valle. La directora también decidió dejar la pieza central para el final, de modo que la Tragedia de El Embrujado cerrase el espectáculo. No puedo valorar si fue un acierto, puesto que tuve que marcharme justo antes de su representación, se me hizo tarde. Al espectáculo completo se le suponía una duración aproximada de ocho horas, y no sé si estaban incluidos los descansos.

No obstante, disfruté de los autos y de los melodramas que sí pude ver y escuchar, degustar, porque a Valle-Inclán se le disfruta con los cinco sentidos. Irina Kouberskaya tiene un gran talento para lo simbólico, se mueve como pez en el agua entre la semántica de los recursos escénicos, signos creados con el apoyo de un elenco capaz de asumirlos. La directora subraya sobre el lienzo en blanco de la recreación artística las claves en los diálogos, con trazos gruesos, expresionistas. Resuelta en luces y sombras, contrastes cromáticos, presencias y ausencias, silencios y sonidos, brota a la superficie de lo representado la sinestesia absoluta de las acotaciones del autor, de una belleza terrible, insultante, jocosa, ingredientes apropiados todos como maridaje del esperpento. Como la gran directora de actores que es, trabaja con ellos con rigor, sin concesiones. Su sensibilidad, acorazada de inteligencia, es capaz de tomar las medidas idóneas durante los ensayos para alcanzar la perspectiva que deshumanice en el punto justo a los personajes. Nos los presenta sobre el escenario del mismo modo que los ideó Valle al escribir sus obras, como títeres sin voluntad movidos por las pasiones, ignorantes y depravados, seres atrapados en un mundo cerrado, abocados sin remedio a un final violento. No hay amor, no hay esperanza. Y, pese a todo, el público está hipnotizado, escucha, observa, reacciona, disfruta. No se emociona, no es necesario. Pero lo sucedido en escena remueve y refresca un recuerdo de lo propio como especie, de lo humano. El bochorno se propaga entre el patio de butacas, como si se extendiese el incendiarse de La Rosa de Papel entre las manos de la muerta. La plasticidad de la puesta en escena resulta exuberante, una delicia. En contraste, el contenido del mensaje, de dimensión social, golpea el intelecto y lo despierta. Se produce de este modo entre el público una catarsis intelectual, más importante si cabe que la emocional, tan manida. Las obras geniales, los artistas singulares, los temas eternos provocan esto.

La sociedad no puede desentenderse de nada humano, máxime si se entiende que toda consecuencia social es responsabilidad del conjunto, nunca de una parte ni de un individuo. La causalidad de lo indigno tiene raíces sociales siempre, todos lo intuimos, aunque estribe dificultad desenterrarlas en algunos casos. A Valle Inclán se le da bien, e Irina Kouberskaya le capta, le entiende. Arrastramos lacras como la superstición, enquistada frecuentemente en ritos, sean paganos o religiosos. Hay una contradicción en esto, ya que el ser humano tiene una dimensión trascendente imposible de obviar. Pero la ignorancia y la degradación de las costumbres, la degeneración moral, las poses políticas vacías de compromiso, justifican el esquematismo y la caricatura, presentes en estas obras. Se nos puede reducir a estas migajas del ser, puesto que la realidad se mira en ese espejo distorsionado.

A lo largo de las cuatro obras que sí pude presenciar, la trama es diversa y está plagada de anécdotas particulares, de acción. Sin embargo, lo interesante es cuando el acontecimiento se extrema, llegando, por ejemplo, a la necrofilia. El tiempo queda en suspenso, no podemos escapar ni desviar la mirada, no queremos, por otra parte. Permanecemos conmocionados y en suspense, nos reconocemos sujetos propicios de perversiones. El dramatismo que impregna el Retablo nos es común, tiene niveles más profundos que los hechos o la psicología de los personajes. Los conflictos están planteados en el ámbito de la supervivencia y mueven a los personajes hasta el límite de su naturaleza, nuestra naturaleza.

Por otra parte, no creo que se haya superado el estado de cosas de la sociedad que retrata Valle, sobre todo si damos pábulo al empeño actual en la globalización y a los fracasos que acarrea. Si por esta parte del mundo hubiéramos evolucionado lo suficiente -que en muchos aspectos lo dudo- en otras latitudes no se avanza, se involuciona. Los intereses creados impiden el rescate de los desheredados, somos conscientes de ello y consentimos, les negamos la ayuda, aquí sí miramos para otro lado. Luego vamos al teatro, comemos empanada y bebemos vino. Nos acurrucamos entre las sábanas, calentitos y secos, ignorando el quejido estremecedor de los ahogados. Quítale todo a un hombre y le convertirás en puro instinto, en una marioneta, un bulto, una silueta, una sombra… Tras la compasión que a través del Arte se nos despierta y hace que se tambaleen construcciones tan sólidas como nuestra ética, sería preciso asumir de inmediato la responsabilidad correspondiente. Tras participar de la denuncia hay que actuar, desembarazarse a base de esfuerzo de la lujuria y la avaricia; remar en contra de la muerte, de la ajena y de la propia. En ningún caso es lícito hacer pactos de sangre, ligazones que utilizar como defensa de nuestra libertad y nuestra autonomía. Si no queremos que nos ladren los perros, no huyamos como liebres asustadas en dirección a nuestras madrigueras. Tampoco permanezcamos estáticos en los placeres, acariciando pieles de gato. Ni el cielo ni el infierno tienen nada de humano.

Y, pese a todo, ¡qué estremecedora belleza, reflejo del mundo! Gracias, Artistas.

Irina Kouberskaya tiene un gran talento para lo simbólico, se mueve como pez en el agua entre la semántica de los recursos escénicos, signos creados con el apoyo de un elenco capaz de asumirlos. La directora subraya sobre el lienzo en blanco de la recreación artística las claves en los diálogos, con trazos gruesos, expresionistas. Resuelta en luces y sombras, contrastes cromáticos, presencias y ausencias, silencios y sonidos, brota a la superficie de lo representado la sinestesia absoluta de las acotaciones del autor, de una belleza terrible, insultante, jocosa, ingredientes apropiados todos como maridaje del esperpento.

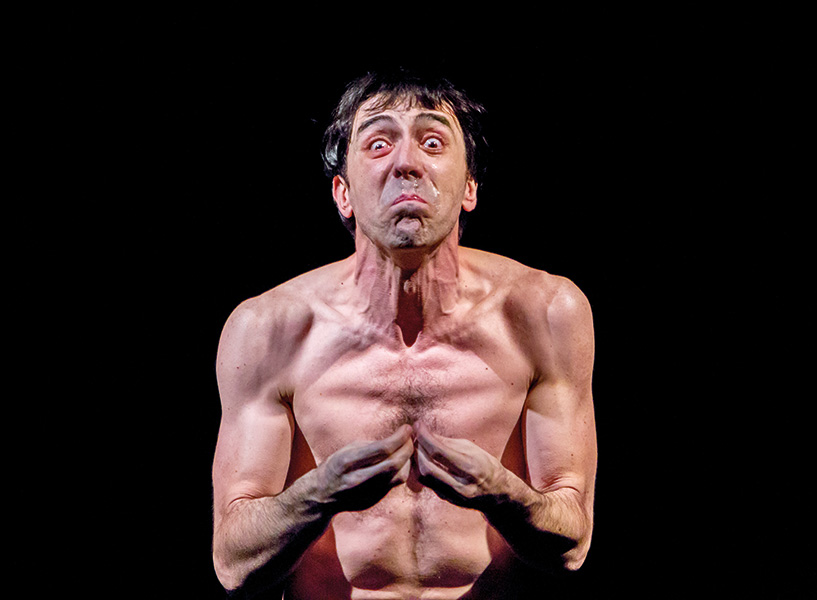

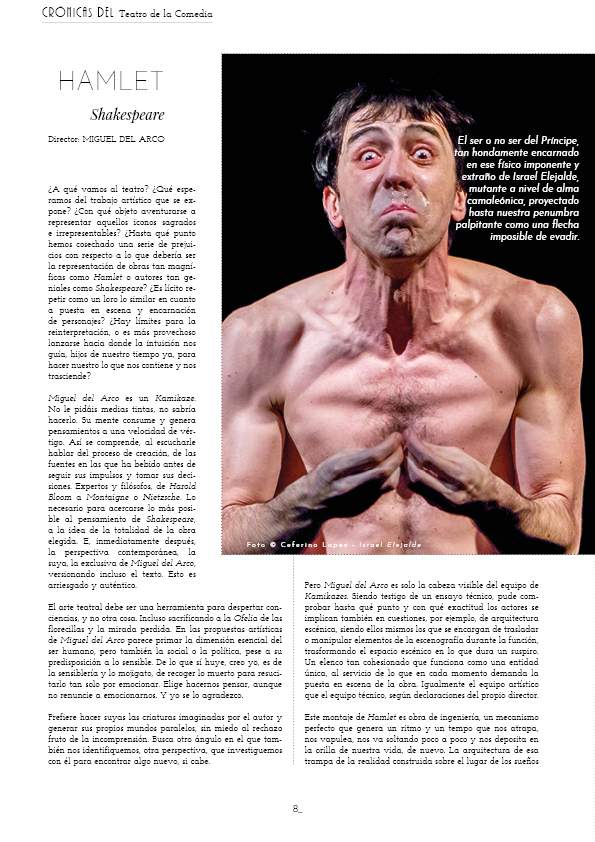

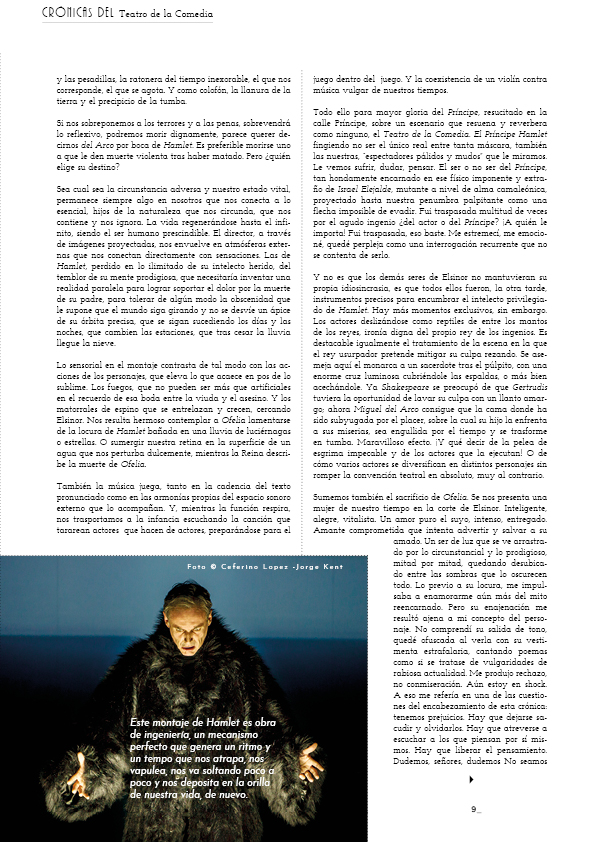

La plasticidad de la puesta en escena resulta exuberante, una delicia. En contraste, el contenido del mensaje, de dimensión social, golpea el intelecto y lo despierta. Se produce de este modo entre el público una catarsis intelectual, más importante si cabe que la emocional, tan manida. Las obras geniales, los artistas singulares, los temas eternos provocan esto.