EL BUEN HIJO

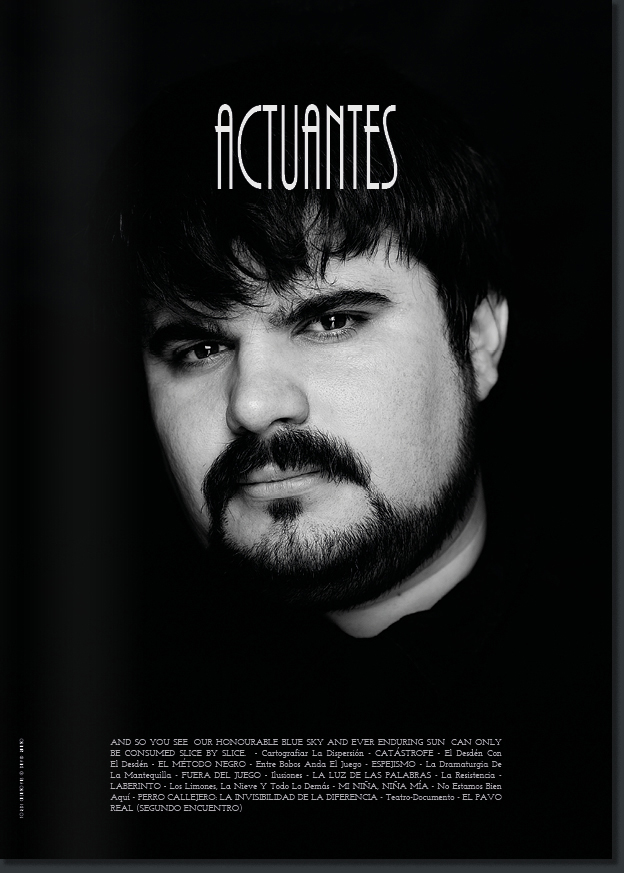

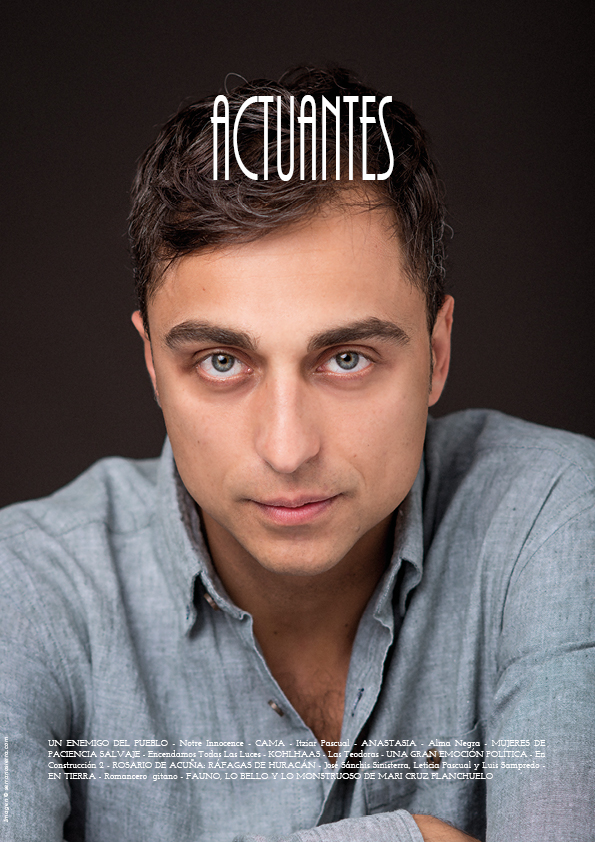

Intérpretes: ROSA MERÁS Y JOSU EGUSKIZA

Autora: PILAR G. ALMANSA

Directora: CECILIA GEIJO

Estos días de finales de agosto son fundamentales para andar a la caza de espectáculos de interés que cuenten todavía con escasas representaciones. El Buen Hijo, de Pilar G. Almansa ha sido programada en Teatros Luchana desde Territorio Violeta, plataforma que la seleccionó junto a otras dramaturgias para el 19 Festival promovido, gestionado y distribuido por Silvia Pereira y Rosa Merás. Desde Territorio Violeta se trabaja en la creación y difusión de proyectos culturales y espectáculos de Artes Escénicas desde perspectivas que cuestionen la sociedad en la que vivimos, centrándose en la igualdad entre los géneros como valor sociopolítico y herramienta de transformación. En este nuevo reto como dramaturga, Pilar G. Almansa aborda el “mandato de masculinidad”. Para la construcción de esta dramaturgia se ha contado con el asesoramiento de Zulema Altamirano, psicóloga especialista y funcionaria que forma parte del cuerpo de técnicos involucrados en el Programa para el Control de la Agresión Sexual (PCAS), que se lleva a cabo en instituciones penitenciarias. El texto extrae lo esencial de casos reales, de violaciones no cruentas, y nos conduce a cuestionarnos sobre qué es lo que lleva a los hombres a cometer dicho acto, el cómo perciben a la mujer y qué concepto tienen de su propia masculinidad. Además, el texto ha bebido de otra fuente, de la lectura de un ensayo de la antropóloga y feminista argentina Rita Segato: Las estructuras elementales de la violencia. Hasta aquí los datos previos a la experiencia artística.

Mientras esperábamos la aparición del actor y de la actriz que encarnarían, respectivamente, a un violador y a su psicóloga, los respaldos de unas cuantas sillas, formaban un semicírculo en el escenario. Eran negros, altos y con listones verticales en paralelo. Simulaban -a mi parecer- las rejas de una cárcel o, si se prefiere, la jaula de una fiera en el entorno de un circo. Luego pude comprobar que esta apreciación mía tenía otro matiz, pero conservaba el sentido. Llegaron a ser también lugares donde dialogar o púlpitos desde donde se acusaba, no siempre al culpable. En el foro, un entramado de cuerda de color gris sujeto con contrapesos de hormigón amenazaba con continuar estrechando su tejido hasta impedirnos la salida. Me pregunto si sería rígida o elástica, la cuerda, de esas en donde se encaraman los funambulistas para ejercer su oficio. El caso es que no había horizonte posible, gracias a este tejido, social -seguramente-, político -lo más probable-, instrumento de control -sin duda-. Sin embargo, deshacer esa tela de araña resultaría tan sencillo como el quitar los contrapesos; tan solo habría que ejercer la fuerza precisa para levantarlos, supongo que también establecer un orden concreto, elegir qué contrapeso mover antes y cuál después, para no recibir ningún daño en cada intento, si se soltase bruscamente un extremo de la cuerda o se nos deslizase el hormigón de entre las manos…

En estos pensamientos sobre el posible simbolismo de la escenografía de Diego Ramos andaba perdida cuando Rosa Merás pisó ante nuestros ojos el escenario. Fue como la llegada de una mujer cercana y predispuesta a lo que sucediera a partir de ese momento, como alguien a quien se espera justo a la hora en la que aparece, como el advenimiento de una persona a quien consideramos necesaria. La presencia en escena de Josu Eguskiza, hermética y contrariada, vino después a hacerle de contrapunto. Ambos formaron un tándem difícil de disociar, tan urgente era la acción que vinculaba a los personajes respectivos.

Dos relatos se entrecruzaban en la obra, como las trayectorias de la cuerda del foro que ya he mencionado. De las dos historias de vida ninguno de los protagonistas podía zafarse: uno había violado, la otra había sido agredida sexualmente, aunque no por él -todas las mujeres somos susceptibles de ser agredidas por un hombre en algún momento de nuestra vida, en uno u otro grado-. La perspectiva que yo tendía a adoptar como espectadora era la de la víctima de agresión sexual que por imperativo profesional tiene que empatizar con un violador e intentar que evolucione hacia su reinserción, si fuera posible. Quizá los hombres entre el público adoptasen la contraria, a saber: la de un hombre acusado de un terrible delito que por imperativo de su género comete ese delito y que, posteriormente, se defiende de tal acusación. El caso es que ese hombre era culpable.

Se cambiaron las tornas veces varias y hubo transformaciones, las luces se volvieron sombras y las certezas temblores, la impronta de la violencia lo anegó todo. En varios momentos la salvación parecía una falacia. Tomábamos partido, queríamos librarla a ella, otras veces salvarles a ambos. Gracias a la terapia que ella le facilitaba, nos empeñamos en que él se reconociera como un ser potencialmente peligroso, a la vista de los hechos, en un violador. El caso es que comparecían ante el juicio del público dos seres humanos sensibles y en plenas facultades que, sin embargo, no llegaban a establecer una comunicación plena, ya que un constructo social imperaba en la actitud y en el discurso del recluso, aunque la psicóloga fuera consiguiendo pequeñas victorias en las que el interpelado bajase la guardia. ¿Cómo se deconstruye la personalidad de un paciente para buscar el reconocimiento de una violación? Las herramientas de una mujer frente a un agresor que necesita reinsertarse en la sociedad para continuar con su vida serán -aparte de la formación profesional imprescindible para ocuparse de esos casos- la valentía, el arrojo, por encima de ninguna otra. Pero también la tolerancia, la paciencia, la firmeza, y, sobre todo, la empatía -con mala prensa en estos casos, ya que a algunos feminismos les cuesta admitir que el hombre es la principal víctima del imperativo de masculinidad-. Algo tan elemental y práctico como una mano sobre el hombro de aquel que libra la batalla consigo mismo, el apoyo a un ser humano a través de un mínimo contacto físico, aunque el peligro permanezca latente. Si una mujer se expone, pudiendo ser posible objeto de deseo de un individuo descontrolado que puede agredirla, se la suele culpar de tal exposición. También en el ámbito laboral, en cualquier entorno seguro, que es donde tienen lugar las agresiones sexuales en un altísimo porcentaje -en la gran mayoría de los casos de agresión sexual, incluida la violación, el agresor y la víctima ya se conocían-. No se tiene en cuenta que la mujer en cuestión tan solo intenta cumplir con su trabajo, asumir sus responsabilidades; o vivir su vida plenamente, sin miedo, que el que comete el error delictivo es el agresor. ¿Pero cuáles son las responsabilidades del Estado o de las Instituciones pertinentes con respecto a proporcionarle la protección imprescindible a esa mujer que está o que pudiera estar en peligro? En lugar de protegerla con normativas que favorezcan su labor profesional, su vida en libertad y su integridad física y moral en cualquier circunstancia; en vez de generar y utilizar instrumentos de control sobre el potencial agresor e imponer penas ejemplarizantes que se cumplan en las cárceles de manera íntegra; el Estado ignora el peligro y, si el feroz suceso se produce, tiende a no creer la versión de los hechos de la agredida, incluso a responsabilizarla del hecho, ya que supone que se ha expuesto “voluntariamente”. ¡Qué retorcida es la “Justicia”! Habrá que empeñarse en deshacer los nudos, en deshacer la tela de araña que nos impide avanzar hacia sociedades sanas que protejan a los individuos, sean del género que sean.

El público lo intuía, podía incluso respirarlo. Había frases en el texto aparentemente triviales que en boca del recluso nos traían ecos de amenaza. En otros momentos magníficos de la representación la ira brotaba del cuerpo del actor, haciendo añicos las consideraciones de su partner, apoderándose de la totalidad del espacio y hasta del alma de su contraria, que reaccionando con firmeza, procuraba mantener el tipo. Aquel ser humano, apreciado por sus compañeros en el pabellón de la cárcel y apodado “Cachorro”, saltaba de pronto como una fiera y ponía a su psicóloga contra las cuerdas. Negaba la mayor, es duro asumir las certezas frente a depende qué espejos. Cuando miramos nuestro reflejo parcialmente, no abarcamos la totalidad, eludimos ver la realidad. Resultará extremadamente dificultoso establecer los vínculos adecuados para provocar que un individuo que ha cometido una o sucesivas atrocidades en su intimidad, al mismo tiempo que lleva una vida más o menos “normalizada”, reconstruya la narración de los hechos y admita el delito frente a una profesional que para ayudarle pretende que confiese que es digno de cumplir la pena que le han impuesto, que le invita a hacer un esfuerzo supremo para intentar cambiar, si es que fuera posible. Este es el camino de la asunción: el reconocimiento, la culpa, el arrepentimiento y el posible cambio de conducta. ¿La reinserción? No será hasta que la sociedad entera deconstruya el sistema de creencias imperante, tan extendido y arraigado que provoca ceguera.

Es cierto que hay hombres que no violan, que conviven sin agredir a sus parejas. En esta obra se traza también un esbozo de esta resistencia al Sistema tan esperanzadora: el exmarido de la psicóloga resulta claro ejemplo. ¿Pero hasta qué punto no está toda la población contaminada por la lacra del machismo, incluidas las mujeres? La apariencia no es más que fachada, asomémonos a las ventanas y miremos hacia dentro. Los violadores pueden escribir poesía. Tienen madres que les adoran, madres que incluso, a veces, enferman de cáncer. Otros violadores no, pero algunos tienen madres entrañables que sufren y les dan buenos consejos, que procuran que se arrepientan de la barbarie cometida, que se comporten con cierto honor y se retracten de lo hecho pidiendo perdón a las víctimas, madres que saben que hay un niño tras los ojos de esa fiera. El reflejo que nos devuelve el amor es infalible, no engaña nunca. Si somos dignos de amor, somos seres abocados a amar a nuestros semejantes no a ejercer monstruosidades impropias de nuestra esencia.

Hannah Arendt argumentó con valentía la banalidad del mal. Cualquiera puede cometer acoso, abuso o violación. ¿Es la violencia una conducta exclusiva del género masculino y, por tanto, tiene que ver con un índice altísimo de testosterona en sus cuerpos, con los impulsos incontrolables que provengan del mismo? Recuerdo a quien lee y reflexiona que en los ovarios también se encuentra esta hormona, y que lo que llamamos “voluntad” no es una capacidad exclusiva de las mujeres, sino que tiene que ver con la humanidad, con aquello que nos distingue como especie, supuestamente. ¿Entonces? ¿Por qué las mujeres matan en un porcentaje ínfimo, comparadas con los hombres? ¿Por qué es tan alto el porcentaje de mujeres que mueren a manos de los hombres y no a la inversa? Eso sí, los hombres mueren mucho más por causa de asesinato, se matan entre ellos mismos. La diferencia de comportamiento entre hombres y mujeres con respecto a la violencia estriba en que el hombre recibe como herencia social la obligación de potencia, la obligación de dominio. Se le exigen una serie de capacidades: de indiferencia ante el dolor ajeno, de crueldad, de desafío ante los peligros, de control territorial. Es en base a esta última exigencia, que los hombres invaden, fuerzan y violan los cuerpos de las mujeres.

¿Son los agresores ramas de un árbol que pueden torcerse o quebrarse a causa de las inclemencias, o es que hay que talar el árbol antes de que se derrumbe, ya que están podridas sus raíces? Somos seres influenciables, moldeables, no estamos hechos de una pieza. Pertenecemos a una sociedad que acota ciertos comportamientos de los individuos que la conforman y que, sorprendentemente, permite otros. El Sistema fomenta el desarrollo de depende qué actitudes, pues se tiende a mantener el poder establecido por intereses que se desligan de una ética. La transformación positiva de los conflictos que proliferan debido a este estado de cosas, pasa por plantear otro modelo de sociedades en las que la competitividad y el logro de los objetivos “a costa de lo que sea”, no resulte la clave para un desarrollo insostenible. La precariedad de la existencia lleva a la violencia. Sociedades en las que la cooperación rebaje el nivel de conflicto a un mínimo, en las que los diversos géneros se igualen en derechos ante la ley, de manera que las mentalidades vayan transformándose y las actitudes cotidianas dispares se basen en el respeto y el cuidado mutuo, en vincularse desde ahí, tejiendo redes que logren sostener otras retóricas de valores a las impuestas por el capitalismo -siempre haciéndole publicidad a los males menores para desviar nuestra mirada de los males mayores, siempre en busca de la superación personal y el egocentrismo, horizontes de felicidad artificiales, ficticios-. Desde los movimientos feministas se siguen poniendo los mimbres para buscar y llevar a cabo las alternativas posibles. La educación es la clave, no solo desde los centros educativos sino en todos los espacios, revisando lo cotidiano, también a través de propuestas culturales que inviten a repensar las creencias, que abran las mentalidades y los corazones del público -tanto infantil como adulto-, propuestas como esta que dirige Cecilia Geijó con acierto y que se representa en Teatros Luchana: teatro urgente, teatro comprometido. Como espectadora con hambre de transformación social y de justicia, le doy las gracias a todas y cada una de las personas involucradas en este hecho artístico: El buen hijo. Hermoso título, muy conciliador. El momento más emocionante de la representación para mí fue ese: la conversación entre una madre y un hijo a través de una reja. No se lo pierdan.